Comment faire avec le déjà-là ?

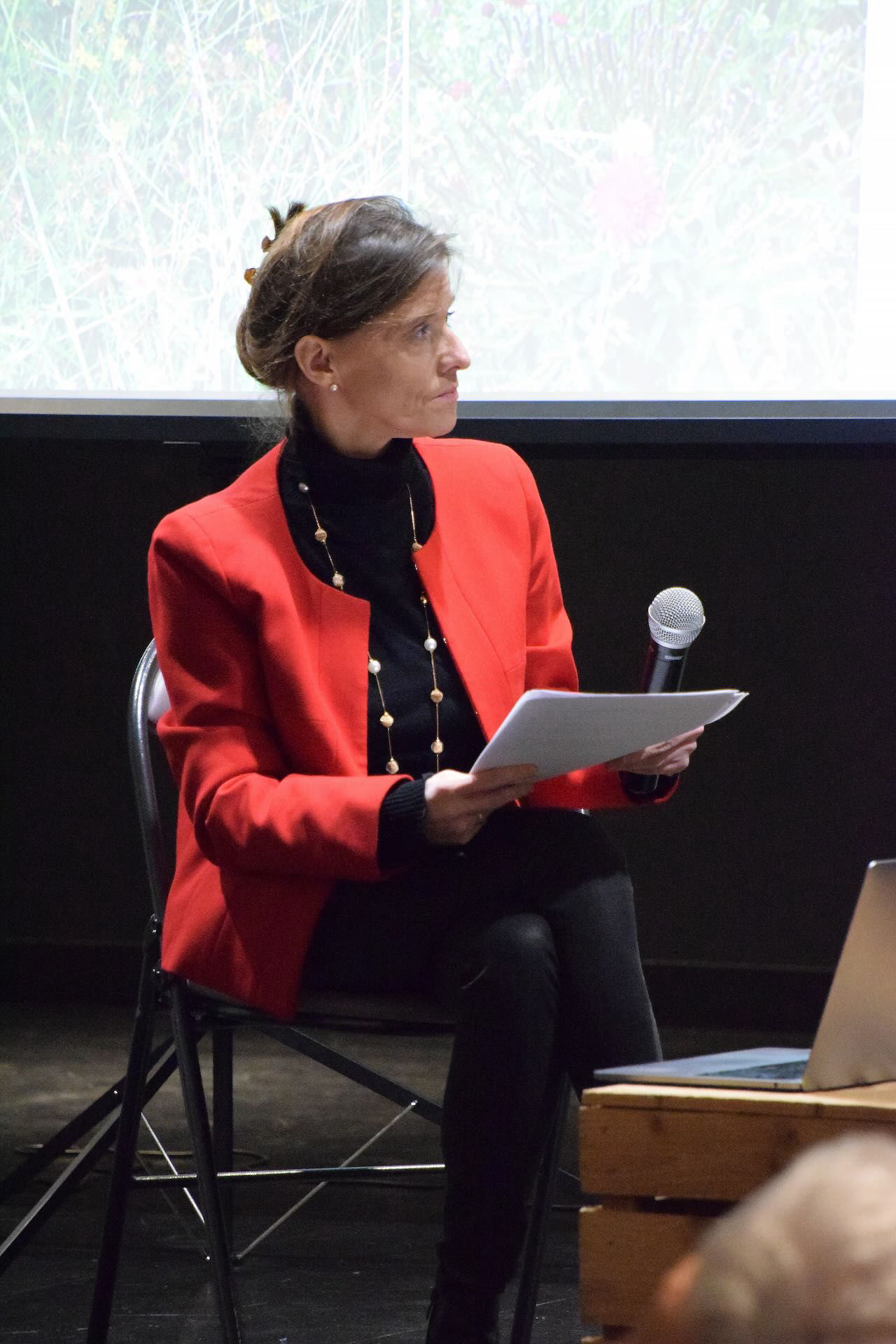

Organisée par l’Union régionale des CAUE normands et animée par Marie Atinault, cette causerie interroge la manière d’imaginer, de concevoir et d’aménager les espaces en s’appuyant sur l’existant. Plutôt que de nier ou d’effacer ce que le paysage offre naturellement — un arbre ancien, une courbe dans le relief, une population ancrée, des savoir-faire locaux — il s’agit de faire avec, en adoptant une posture respectueuse, humble et inventive.

Cette réflexion appelle à une transformation profonde des pratiques du paysage, en valorisant le simple, le beau, l’utile et le local, pour tendre vers des “utopies rustiques” où l’environnement devient un partenaire, non un obstacle.

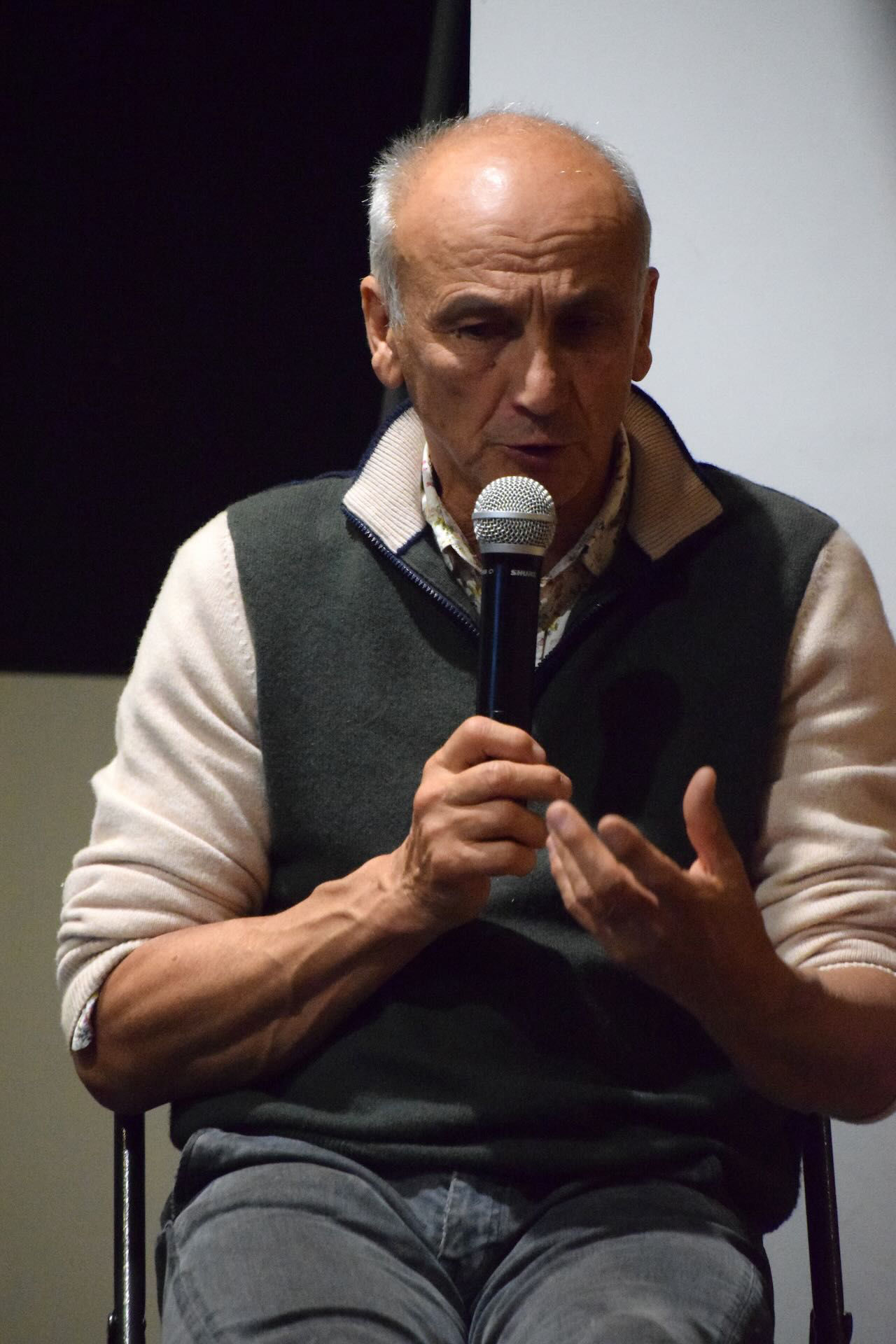

Les intervenants de la table ronde ont apporté leurs visions et expériences :

Deux des co-auteurs de l’ouvrage Utopies rustiques - Paysages et jardins en chantier, François Roumet, enseignant, responsable du département écologie à l’École nationale supérieure de paysage de Versailles, urbaniste et paysagiste DPLG, a souligné l’importance de l’écologie dans les projets d’aménagement,

et Camille Fréchou, enseignante, jardinière, conceptrice paysagiste, a partagé son approche sensible du paysage,

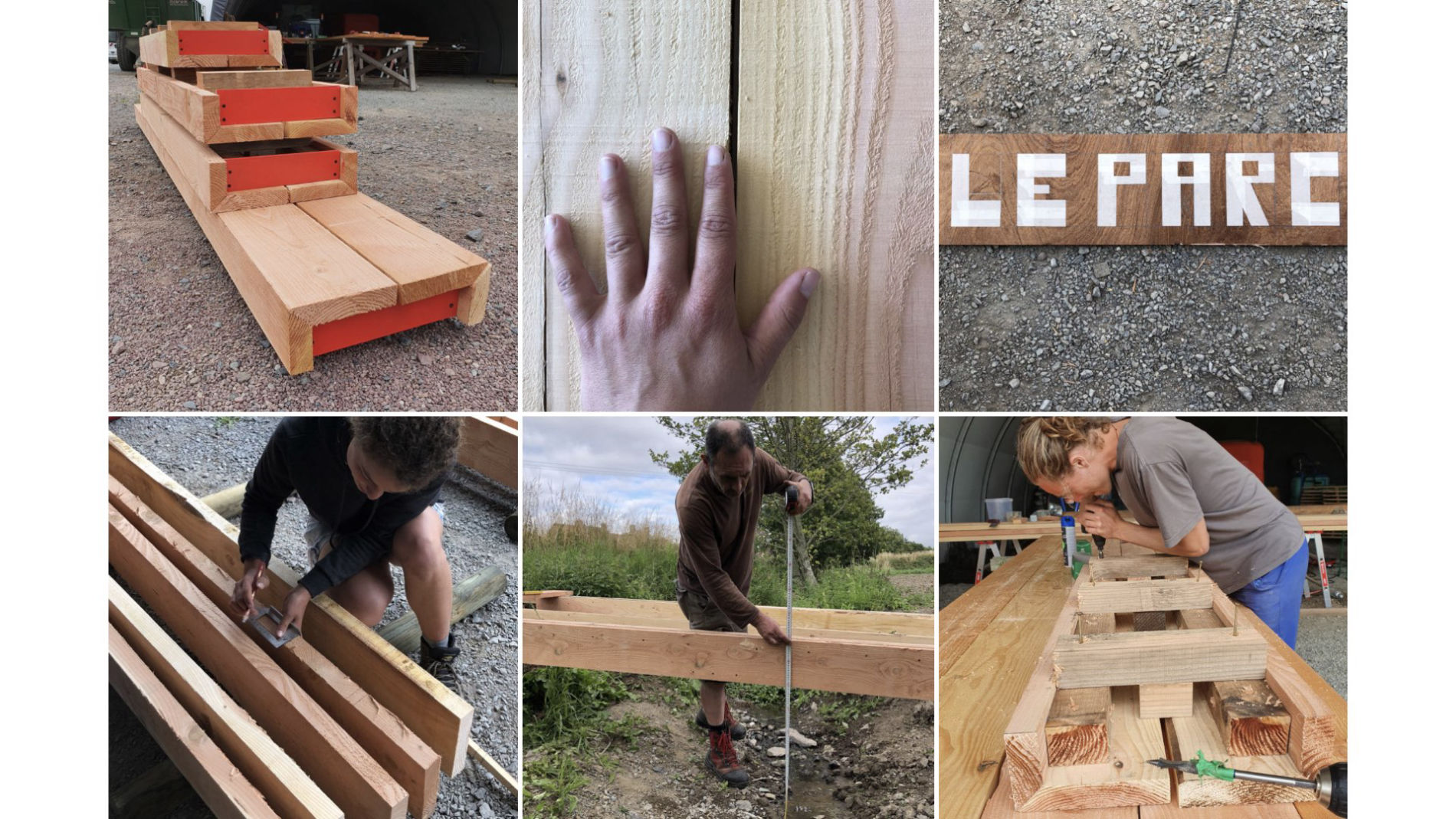

Le collectif Le Jargon des Oies, concepteurs du Parc naturel de Pirou, représenté par Thibaut Guézais, paysagiste DPLG et Marc Vatinel, paysagiste DPLG et jardiniste, a illustré comment les projets peuvent naître du lieu, de ses formes, de ses usages et de ses habitants.

Cette causerie propose ainsi une nouvelle manière de penser le paysage, intégratrice, poétique et ancrée dans le réel, en lien étroit avec le vivant.